Avez-vous déjà réfléchi à la puissance de la mémoire ? Cette capacité fascinante à se souvenir des événements passés, à transmettre les récits d’une époque à une autre ? La mémoire collective, elle, tisse des liens invisibles entre les générations, cultivant une conscience historique partagée. Dans un monde où le temps file et où les traces s’effacent, elle devient une arme précieuse, une clé pour comprendre qui nous sommes et d’où nous venons. Le rapport de la Commission Mémoire France-Cameroun, récemment publié, vient rappeler avec force cette nécessité impérieuse de préserver cette mémoire commune, de ne pas laisser s’échapper les fragments de l’histoire.

Ce rapport, fruit d’un travail de recherche colossal, éclaire d’un jour nouveau l’implication de la France dans la répression des mouvements indépendantistes au Cameroun entre 1945 et 1971. Rédigé par une équipe de quatorze historiens, il s’étend sur plus de mille pages, retraçant les événements avec une précision minutieuse. Après sa remise officielle au président Paul Biya, ce document, précieux témoignage, sera accessible au public dès le 30 janvier. Son prix est de 35 euros en France et de 15 000 francs CFA au Cameroun, une somme symbolique pour un ouvrage d’une telle envergure.

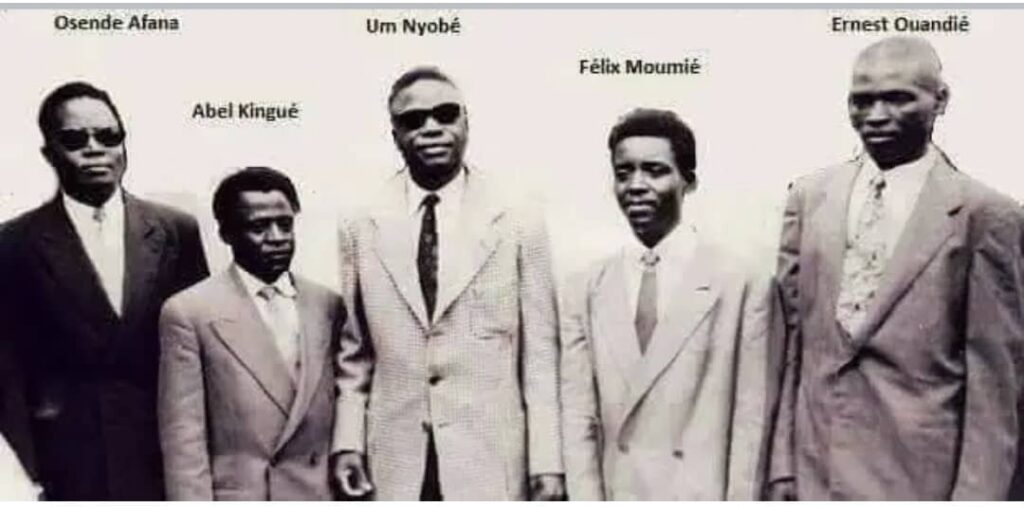

L’ouverture des archives françaises a permis aux chercheurs de scruter une multitude de sources : des archives militaires, diplomatiques, de la justice et des fonds privés, notamment ceux de l’ambassade de France au Cameroun. Ce travail méticuleux a mis en lumière des événements majeurs, des drames humains souvent oubliés : les émeutes de 1945 à Douala, les violences de 1955 dans le Moungo et la Sanaga Maritime, les répressions cruelles de l’Union des Populations du Cameroun (UPC), l’assassinat de Ruben Um Nyobé, ou encore les massacres d’Ékitè en 1956 et de Tombel en 1961. Ces pages sombres de l’histoire du pays, trop souvent reléguées à l’oubli, trouvent ici une place centrale, un espace de reconnaissance.

Cependant, certaines zones d’ombre persistent. Le rapport n’a pas pu éclaircir le mystère de l’incendie du marché Congo à Douala en avril 1960 ni démêler les témoignages sur des prisonniers jetés vivants dans les chutes de la Métché à Bafoussam en 1959. Il ne confirme pas non plus de manière formelle l’utilisation de napalm par l’armée française, bien qu’il atteste de l’usage de cartouches incendiaires. Quant à l’assassinat politique de Félix Moumié, il est établi que la France y a joué un rôle, mais la responsabilité directe dans l’arrestation, le procès et l’exécution d’Ernest Ouandié n’est pas explicitement retenue. Ces zones d’ombre nourrissent encore les interrogations et les débats sur l’étendue exacte de la répression.

Le rapport ne se contente pas de relater des faits. Il dévoile des méthodes répressives d’une violence extrême, parfois légales, parfois illégales, qui font écho à des épisodes de guerre. Contrairement à la thèse officielle française qui minimisait la portée du conflit, il est désormais établi qu’une véritable guerre d’indépendance a eu lieu au Cameroun. Pourtant, bien que les atrocités rapportées soient incontestables, le terme de génocide n’est pas retenu, laissant place à une réflexion nuancée sur la nature des événements.

Dès lors, plusieurs questions se posent : comment médiatiser ces conclusions ? Comment intégrer cette histoire dans l’enseignement scolaire ? Comment vulgariser ce savoir à travers des colloques et des publications académiques ? La création de la Commission Mémoire, il y a deux ans, avait déjà suscité des controverses, et le rapport en lui-même sera désormais jugé à l’aune de son contenu, de sa méthodologie et des conditions de sa production. Au Cameroun, il est difficile d’échapper à une lecture géographique et identitaire de ce document, certains risquant d’y voir une victimisation excessive de certaines communautés.

Cependant, au-delà des polémiques, il convient de saisir cette opportunité pour renforcer la mémoire collective. Le Cameroun, en quête de mythes fondateurs pour construire son identité nationale, se trouve face à un défi majeur. Ce rapport exerce une pression supplémentaire sur le projet d’Histoire générale du Cameroun, initié par le Ministère des Arts et de la Culture. Bien que son pionnier ait disparu récemment, la Société camerounaise d’histoire se prépare à son premier congrès post-Daniel Abwa. Elle devra assumer un rôle clé dans la consolidation de cette mémoire collective, scientifique et nationale, essentielle pour l’émergence d’une conscience nationale éclairée.